Warmer Herbst: der Varroadruck steigt

Die frühlingshaften Temperaturen und das teilweise nektarreiche Blühangebot halten die Winterbienen auf Trapp. Zur Freude der Varroamilbe, die sich bei den warmen Temperaturen stetig reproduzieren konnte.

Was für ein Herbst

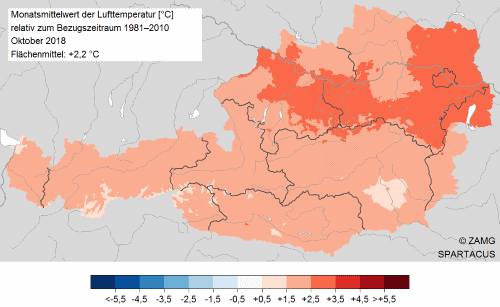

Der Oktober brachte in Oberösterreich sehr mildes und noch teils sommerliches Wetter (in Vöcklabruck wurden am 11.10. 26.3°C gezählt!). Der Niederschlag fiel ebenfalls sehr spärlich aus. Bis zum 23.10. wurde in vielen Teilen Oberösterreichs kein Niederschlag (Niederschlagabweichung von minus 32 %) gemessen. Die Sonne zeigte sich in Oberösterreich um 40 % länger als im Mittel.

Die Kehrseite ist, dass die Winterbienen (siehe Exkurs Winterbienen) nicht daran denken in die Winterruhe zu gehen. Blühende Zwischenfrüchte wie Phacelia, Ölrettich, Senf und Sonnenblume erfreuen sich bei den Honigbienen großer Beliebtheit. Alles was aktuell blüht und Nektar sowie Pollen einbringt, wird beflogen. Siehe Artikel „Vom Frühling direkt in den Winter - für die Bienen steht die Welt am Kopf" unter https://www.bienenzentrum.at/spaet-bluehende-zwischenfruechte+2400+1002240.

Varroadruck steigt

Wie erwartet ist es regional bereits zu ersten varroabedingten Herbstverlusten gekommen – verursacht durch die Varroamilbe in Kombination mit verschiedenen Virenarten.

Aufgrund der unverhältnismäßig warmen Witterung der letzten Wochen und Monate hatten die Bienen lange viel Brut. Dies hat dazu geführt, dass sich Varroamilben und Viren auch weiter reproduzieren konnten. Die junge Winterbienenbrut ist bereits parasitiert bzw. geschwächt auf die Welt gekommen. Die späte Tracht in manchen Gebieten und die starke Beanspruchung durch die Flugtätigkeit ging ebenfalls auf Kosten der Langlebigkeit der Winterbienen.

Ein weiterer Grund für Verluste kann auch sein, dass viele Völker heuer bereits mit einer relativen hohen Milbenzahl in die Frühjahrsentwicklung gegangen sind und der hohe Befall zum Kippen des Volkes führte. Siehe Artikel vom https://www.bienenzentrum.at/jetzt-wichtig-varroamilben-kontrollieren+2400+1000718

Aufgrund der unverhältnismäßig warmen Witterung der letzten Wochen und Monate hatten die Bienen lange viel Brut. Dies hat dazu geführt, dass sich Varroamilben und Viren auch weiter reproduzieren konnten. Die junge Winterbienenbrut ist bereits parasitiert bzw. geschwächt auf die Welt gekommen. Die späte Tracht in manchen Gebieten und die starke Beanspruchung durch die Flugtätigkeit ging ebenfalls auf Kosten der Langlebigkeit der Winterbienen.

Ein weiterer Grund für Verluste kann auch sein, dass viele Völker heuer bereits mit einer relativen hohen Milbenzahl in die Frühjahrsentwicklung gegangen sind und der hohe Befall zum Kippen des Volkes führte. Siehe Artikel vom https://www.bienenzentrum.at/jetzt-wichtig-varroamilben-kontrollieren+2400+1000718

Winterbehandlung wichtig

Imkerinnen und Imker muss das Gefahrenpotential bewusst sein und auf die Varroamilbe mit einer entsprechenden Winterbehandlung reagieren. Das Wetter kann jederzeit umschlagen und die Bienen in die Winterruhe bringen. Zwei bis drei Wochen nach den ersten Frostnächsten schlüpft die letzte Brut. Dann ist der ideale Zeitpunkt für eine Winterbehandlung (Restentmilbung), da sich die Milben auf den Bienen aufhalten. Die Milben können abgetötet werden und auch die Übertragung der Viren wird gestoppt.

Der Milbenbefall kann durch eine Gemülldiagnose vor und nach einer Behandlung gemessen werden. Wenn der natürliche Milbenbefall eine Milbe pro Tag erreicht oder übersteigt, ist bei kühlem Wetter eine Behandlung mit Oxalsäure - entweder geträufelt oder verdampft - zu empfehlen. Die Oxalsäure entfaltet erst dann ihre volle Wirkung, wenn die Völker brutfrei sind. Besonders zu empfehlen ist die Applikation „Varroawetter“ auf www.bienengesundheit.at/varroawetter, wo sich die optimalen Behandlungszeiten je nach Region eruieren lassen.

Exkurs: Was sind Winterbienen?

Die europäischen Honigbienen-Unterarten haben sich über Jahrtausende an den Rhythmus im Nahrungsangebot der Natur angepasst. Sie können als Volk lange, kalte Winter überdauern. Diese Anpassung erfolgte mit der Bildung winterfester Bienen. Im Hoch- und Spätsommer werden im Volk die sogenannten langlebigen und mit einem speziellen Fett-Eiweiß-Körper ausgestatteten „Winterbienen“ aufgezogen. Anders als bei den Sommerbienen, gibt es nur eine Generation an Winterbienen. Sie sind zudem jene Bienen, die für das Überleben eines gesamten Bienenstaates über den Winter verantwortlich sind.

Umso wichtiger ist deshalb, dass Winterbienen „gesund“ und „geschont“ in die Winterruhe gehen, um im Frühjahr die „Sommerbienen“ aufziehen zu können. Das heißt weniger gefährliche Ausflüge, kaum noch Belastung durch Umarbeitung der Nektar-Saccharose in lagerfähiges Winterfutter sowie wenig Brutfluge sind das Um und Auf für die Überlebensfähigkeit der Winterbienen bzw. des Bienenvolkes.

Umso wichtiger ist deshalb, dass Winterbienen „gesund“ und „geschont“ in die Winterruhe gehen, um im Frühjahr die „Sommerbienen“ aufziehen zu können. Das heißt weniger gefährliche Ausflüge, kaum noch Belastung durch Umarbeitung der Nektar-Saccharose in lagerfähiges Winterfutter sowie wenig Brutfluge sind das Um und Auf für die Überlebensfähigkeit der Winterbienen bzw. des Bienenvolkes.