Rückblick Gumpensteiner Begrünungstagung 2025

Anfang Juni trafen sich rund 60 Expert:innen und Interessierte an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, um die Bedeutung von Blühstreifen in der Agrarlandschaft zu diskutieren. Die Tagung war in drei Themenblöcke gegliedert.

Erster Block: Biodiversitätsflächen mit regionalem Saatgut

Den Auftakt machte Dr. Bernhard Krautzer, mit einem Vortrag zur Biodiversitätsvariante DIVRS (Einsaat mit regionalem Saatgut) der ÖPUL-Maßnahmen UBB und BIO und deren Umsetzung auf Ackerflächen. Die Erwartungen nach Einführung dieser optionalen Variante im ÖPUL 2023 waren hoch, konnten jedoch zunächst nicht erfüllt werden. INVEKOS-Daten zeigen, dass bislang am Acker nur etwa 75 Hektar in ganz Österreich mit regionalem Saatgut angelegt wurden. Für die Zukunft ist man optimistisch: Durch ein erweitertes Beratungsangebot und laufende Anpassungen (seit 2025 sind auch Grünbrachen mit Code DIVRS förderfähig) soll die Maßnahme besser angenommen werden.

Anschließend präsentierte DI Matthias Greisberger von der Landwirtschaftskammer Salzburg das Projekt „Regionale Einsaaten auf Grünland“ im Salzburger Flachgau – einer Region, in der das Grünland ertragsbetont genutzt wird. Durch das Anlegen von Randstreifen mit regionalem Saatgut sollte ein Umdenken bei Landwirt:innen angestoßen und die Bereitschaft zur Umsetzung biodiversitätsfördernder Maßnahmen gestärkt werden. Das Projekt wurde positiv aufgenommen, und die Saatgutmischung wurde inzwischen an die ÖPUL-Vorgaben angepasst.

DI Lukas Gaier, wissenschaftlicher Leiter des Referats „Futterpflanzen, Sorten- und Mischungswesen“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, widmete sich der Pflege von Ackerbrachen und erläuterte anschaulich, welche negativen Auswirkungen das Häckseln oder Mulchen auf die Artenvielfalt auf Blühflächen haben kann.

Anschließend präsentierte DI Matthias Greisberger von der Landwirtschaftskammer Salzburg das Projekt „Regionale Einsaaten auf Grünland“ im Salzburger Flachgau – einer Region, in der das Grünland ertragsbetont genutzt wird. Durch das Anlegen von Randstreifen mit regionalem Saatgut sollte ein Umdenken bei Landwirt:innen angestoßen und die Bereitschaft zur Umsetzung biodiversitätsfördernder Maßnahmen gestärkt werden. Das Projekt wurde positiv aufgenommen, und die Saatgutmischung wurde inzwischen an die ÖPUL-Vorgaben angepasst.

DI Lukas Gaier, wissenschaftlicher Leiter des Referats „Futterpflanzen, Sorten- und Mischungswesen“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, widmete sich der Pflege von Ackerbrachen und erläuterte anschaulich, welche negativen Auswirkungen das Häckseln oder Mulchen auf die Artenvielfalt auf Blühflächen haben kann.

Zweiter Block: Blühflächen in der Agrarlandschaft

Im zweiten Block ging es um die Rolle von Blühflächen im landwirtschaftlichen Raum. Dr. Thomas Frank, Professor der Universität für Bodenkultur, stellte verschiedene Projekte vor, die sich mit Biodiversität und Ökosystemleistungen befassen – vom Einsatz von Nützlingsstreifen im Gemüsebau bis zur Etablierung regionaler Graslandstreifen im intensiven Ackerbau.

Praxisnah berichtete der Landwirt Franz Kastenhuber über seine Erfahrungen mit Blühflächen auf Ackerflächen. Er steht dem Thema sehr positiv gegenüber und zeigt seine DIVRS-Flächen gerne bei Feldbegehungen oder Ackerbautagen.

DI Barbara Steurer, Geschäftsführerin des ÖKL, stellte das Projekt „ÖPUL verbindet: Biotopverbund durch ÖPUL-Biodiversitätsflächen“ vor. In drei (zukünftig vier) Modellregionen wird dabei exemplarisch gezeigt, wie ein Biotopverbund in sowohl intensiv als auch extensiv genutzten Regionen entstehen kann.

Praxisnah berichtete der Landwirt Franz Kastenhuber über seine Erfahrungen mit Blühflächen auf Ackerflächen. Er steht dem Thema sehr positiv gegenüber und zeigt seine DIVRS-Flächen gerne bei Feldbegehungen oder Ackerbautagen.

DI Barbara Steurer, Geschäftsführerin des ÖKL, stellte das Projekt „ÖPUL verbindet: Biotopverbund durch ÖPUL-Biodiversitätsflächen“ vor. In drei (zukünftig vier) Modellregionen wird dabei exemplarisch gezeigt, wie ein Biotopverbund in sowohl intensiv als auch extensiv genutzten Regionen entstehen kann.

Dritter Block: Grünland und Bestäuber

Am Nachmittag widmete sich der dritte Block dem Thema Grünland und Bestäuber. Dr. Giovanni Peratoner vom Versuchszentrum Laimburg berichtete über den Einfluss von Wirtschaftsdünger auf die pflanzliche Vielfalt in artenarmen Dauerwiesen.

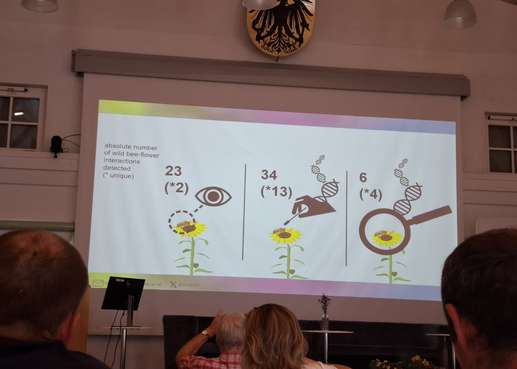

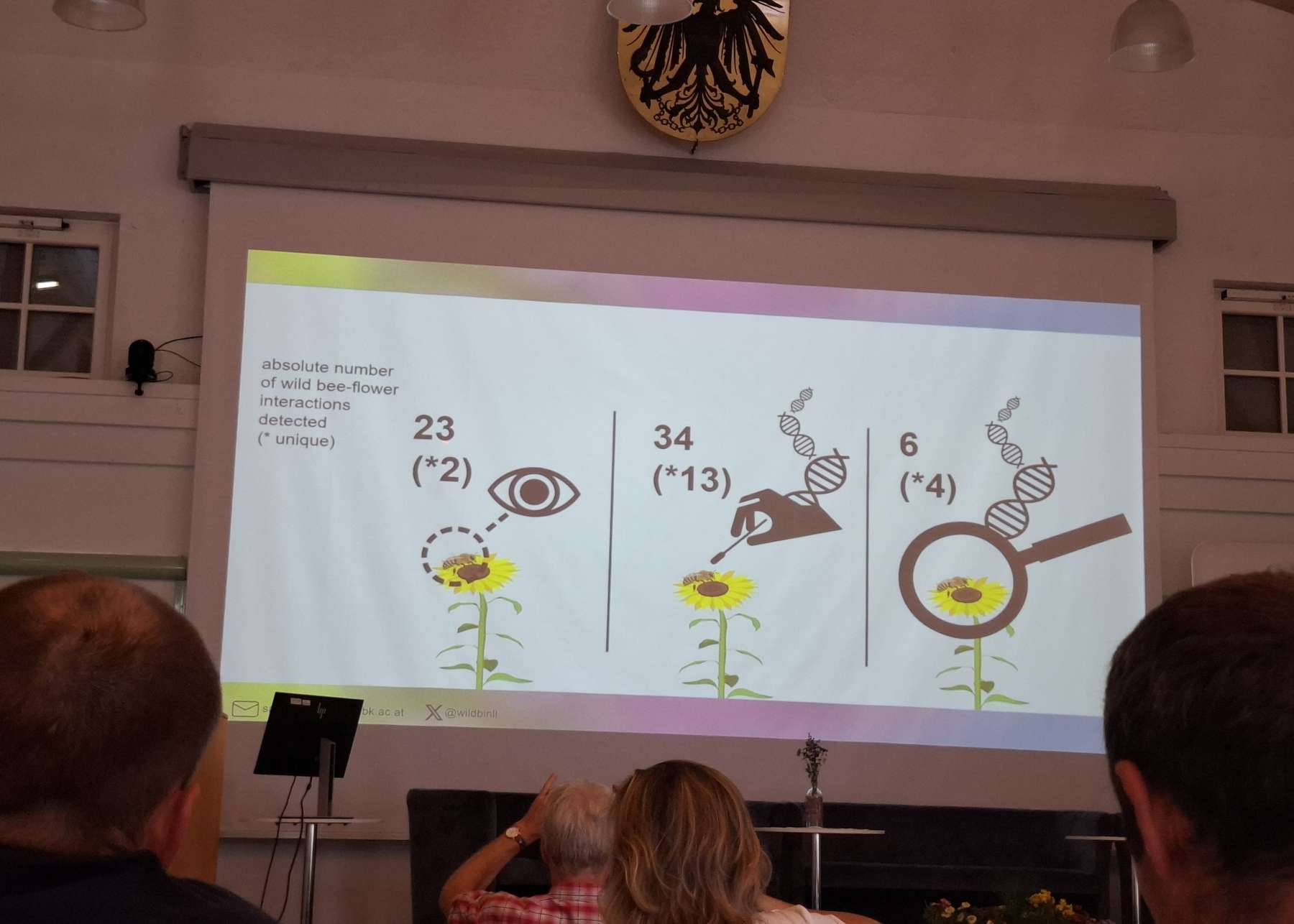

Dr. Michael Traugott, Prof. der Universität Innsbruck präsentierte eine innovative Methode, mit der sich Insekten in Blühstreifen mittels DNA-Analyse nachweisen lassen. Er betonte, dass jedes Lebewesen – ob Insekt oder Pflanze – einen genetischen „Fußabdruck“ hinterlässt. Im Forschungsprojekt „Flower-Power 2“ soll diese Methode weiterentwickelt und präzisiert werden.

DI Peter Unglaub stellte sein Dissertationsprojekt „Von Blüte zu Blüte: Bienen-Pflanzen-Interaktionen auf Streuobstwiesen“ vor. Dabei geht es um die Erfassung von Wildbienen in diesen besonderen Lebensräumen. Genauere Ergebnisse werden demnächst erwartet.

Zum Abschluss gab Dr. Wilhelm Graiss Einblick in die Produktion regional zertifizierter Saatgutmischungen und erklärte die zahlreichen Schritte, die dafür notwendig sind.

Dr. Michael Traugott, Prof. der Universität Innsbruck präsentierte eine innovative Methode, mit der sich Insekten in Blühstreifen mittels DNA-Analyse nachweisen lassen. Er betonte, dass jedes Lebewesen – ob Insekt oder Pflanze – einen genetischen „Fußabdruck“ hinterlässt. Im Forschungsprojekt „Flower-Power 2“ soll diese Methode weiterentwickelt und präzisiert werden.

DI Peter Unglaub stellte sein Dissertationsprojekt „Von Blüte zu Blüte: Bienen-Pflanzen-Interaktionen auf Streuobstwiesen“ vor. Dabei geht es um die Erfassung von Wildbienen in diesen besonderen Lebensräumen. Genauere Ergebnisse werden demnächst erwartet.

Zum Abschluss gab Dr. Wilhelm Graiss Einblick in die Produktion regional zertifizierter Saatgutmischungen und erklärte die zahlreichen Schritte, die dafür notwendig sind.

Generaldiskussion und Fazit

In der abschließenden Generaldiskussion wurden noch einmal alle Referent:innen auf die Bühne geholt, um Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Den krönenden Abschluss der Tagung bildete eine Exkursion zu den Versuchsflächen des Forschungszentrums Gumpenstein.

Fazit: Die Tagung war nicht nur inhaltlich vielseitig und fundiert, sondern auch ausgesprochen praxisnah – ein spannender und erkenntnisreicher Austausch zu einem Thema von großer Relevanz.

Fazit: Die Tagung war nicht nur inhaltlich vielseitig und fundiert, sondern auch ausgesprochen praxisnah – ein spannender und erkenntnisreicher Austausch zu einem Thema von großer Relevanz.